刘润丨只靠金钱激励的员工,干不出漂亮事儿

2024-10-12 08:30

让薪酬和绩效绑定。奖励工作出色的人,惩罚工作糟糕的人。很公平不是吗? 销售人员为了完成销售额,不惜用上恐吓、纠缠、欺骗的手段。结果客户一听见公司名,避之不及。 销售部门想要提高业绩,需要增加人手。而人力部门的KPI是控制人工成本。两边就会掐架。 更别说业绩不好,需要减薪的时候。员工的离职信直接甩在你手里了,但那摊事,还得你想办法解决。 恰好,前段时间,刘润读书会邀请杨春老师做客直播间,和大家畅聊了3小时。 他是企业战略首席顾问,也是人力资源管理专家。广汽本田汽车聘请他做人力资源经理,蓝月亮管理学院雇他做院长。不仅如此,他还是网易在线游戏的人力资源总监,是日本S.T.M.集团的资深经营顾问。 杨春老师的书《当薪酬不再与绩效挂钩》和《OKR这样做才有效》,就沉淀了许多他的知和行。 我们往往认为,员工的薪酬就是和绩效挂钩的。但是杨春老师在读书会直播间,分享了许多他不一样的见解。 比如这一条,让我印象挺深的: 靠薪酬跟绩效挂钩,起到的只是维持作用。而当薪酬不只和绩效挂钩,才能让公司业绩更好更快增长。 我们一起来做几个思维实验。就从你我都很关心的薪酬本身开始聊起吧。

靠薪酬,只能起到维持作用 我盲估一下啊。假设,你正常跑是15秒,极限是13秒。13秒是天花板,不能再快了。 第二次,老板放话出来,说谁能跑到13秒,就给他2万奖励。 好。第三次,再提高目标。老板说,谁能跑到10秒,就给10万。 全中国能跑10秒的男人,只有一个,苏炳添。你让我一个每天8小时长在工位上的人,跟苏炳添一样,可能吗?这明显是老板在画饼啊。 因为15秒到13秒,是你跳一跳够得着的目标。 如果给一些激励,你还是很乐意去做到的。 甚至,你的老板可能只需要说一句,“我司的荣誉就靠你了”,你也愿意为荣誉而加把劲。 但如果目标实在太高,突破了你能力天花板,那么给再多的钱,也几乎不会起到什么激励作用。 你坐的车,其实就是影响业绩增长的另一个关键因素: 市场。 很多时候,员工的绩效很好,很大一部分功劳,其实是因为市场本身业绩就很好。 人和市场一起,共同决定了最后绩效的好坏,进而影响了 公司的盈利和亏损。 市场好的时候,你仿佛坐上了跑车,你还会担心你10s到不了目的地吗? 如果仅仅通过提高薪资,就能让员工业绩做好,做到突破天花板地好,那很多事情就变得简单了。 杨老师说, 这在初期有用。毕竟 绩效考核的目的,是引导员工工作方向,能符合公司的经营方针。 但这样的薪酬结构,更像是一个保健品,仅仅起到“稳定”的作用。 当更大挑战袭来,或者公司有了更高目标时,这种方法就开始失灵了。 你有没有想过。 让薪酬与绩效强挂钩,最早是什么时候开始推行的呢? 改革开放前,有一阵子大家是吃大锅饭的,田地都被集中起来。 这就导致什么?大家的积极性很弱,农业生产效率非常低。毕竟,干多干少都一样,那谁要拼命干活呢? 后来,1978年,国家就做了一项改革,分田到户,又叫“家庭联产承包责任制”。 把这田分给这家, 你做得越多,就意味着你能收获 越多。 这样的方法,把农民的积极性给调动了起来。 所以,当时的生产效率整个就大幅提高了。 2001年中国加入WTO,国外的优秀企业大量进来。他们左手机械化,右手自动化,生产竞争力极强。 这时候,你怎么去激励农民的积极性没用了。他已经很努力了,还是远比不过新进入的威胁者。 “土地流转”。 把分给每家的地,又集中收起来。 集中起来干嘛? 交给专业的合作社来经营, 机械化、自动化,去跟国外的农作物竞争。 而这样颠覆式的变化,放在当下,几乎随时都可以发生。 杨老师说,有的企业花上百万去做薪酬考核激励,可到头来,发现这对业绩考核提升,非常有限。

薪酬和绩效挂钩,可以起到“维持”的作用。 你可以让员工,把他100米跑13秒的能力维持住了。

但你总觉得员工不积极。你加薪了,他们还是没有给公司带来增长。现在国内又处于一个“常态化”的经济状态,事情变得更难。怎么办?

员工能力天花板有限的情况下,你想要通过提高物质来提高业绩,是非常有瓶颈的。 而这个瓶颈的突破、遇到大事时 候的凝聚力 ,就不是仅靠薪酬就能解决的问题了。

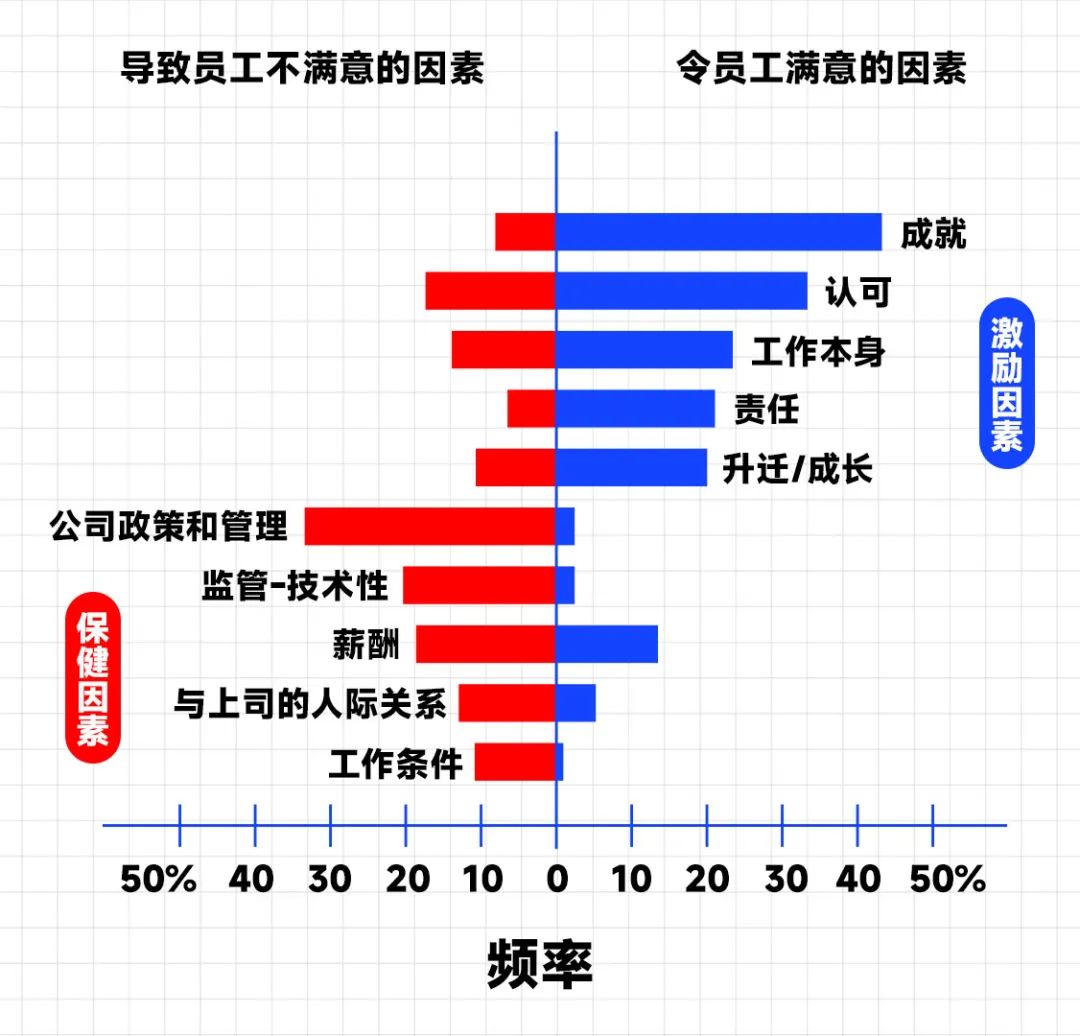

孩子考好了,就奖励他。考到70分你奖励他一个遥控挖掘机,考到80分你给他买一部游戏机。 考得差,就惩罚他。扣他零花钱,50分少5块,40分少20块。 你去好好做一番功课,给孩子找合适的老师课外补习,带孩子读好学校,配备优质师资。 这个孩子明明可以考100分,结果他不好好考,觉得100分不酷,我就要考60分。只有这种情况,你奖惩才有效。 而找好老师,能帮孩子提高能力。当他考到70、80、90分,会讨厌学习吗?他会越来越想把成绩考好。 哪两个因素呢?让员工“不满意”的因素,和让员工“满意”的因素。 公司政策和管理、监督、薪酬、与上司的人际关系和工作条件。 这些因素,叫 “保健因素” 。 比如,成就感、认可、工作本身、责任以及升迁和成长。 “保健因素”看上去似乎是大家比较常讨论的点,但其实,它们都聚焦在 工作之外 的事情上。 它们激发的是员工的内驱力。这样,才有可能孕育出工作狂、点子王。 当一个员工提离职,你问他原因,十有八九都会是一些“保健因素”:老板你给的薪资没别人多、办公室政治太消耗人、对公司政策感到不公平...... 于是很多老板和管理者就有了一种“错觉”,认为这些就是员工最在意的东西,就铆足了劲,琢磨怎么改善。 无论你做得再好,员工都不会满意。但是只要你稍微没做好,员工就会非常不满意,消极怠工,离职跳槽。 因为,你稍微做得好点,员工都觉得你很好,满意度很高。 顶级学术金融期刊《金融评论》的主编,亚历克斯·爱德蒙斯,曾在《蛋糕经济学》一书中提到他花了4年做的一次调研,主题是研究“员工满意度”和公司“未来股票回报率”的关系。 他选的数据横跨28年,包括了2001年互联网泡沫和2007年金融危机,涵盖了柯立芝繁荣时期美国持续时间最长的牛市,从而让结果不受经济好坏影响。 最后得出的结果, 员工满意度最高的100家企业的股票回报率,平均每年能超过同行3%。 前微软中国总裁唐骏还是个小经理的时候,微软全球CEO Steve Ballmer从他身边路过,问了句:Jun, how do you do?(唐骏,你最近过得怎样?) 唐骏因为被CEO记住名字,很是震撼。从此以后,他也强制自己记住每个员工的基本信息。 后来,当他成为总裁,走进电梯,里面有一位底层销售和他的女朋友。唐骏问那位销售:David,工行那个项目进展怎样了? David就像曾经的唐骏一样,语无伦次地回答。出电梯的时候,唐骏拍了拍他的肩膀,鼓励说:David,加油好好干。 这个David从此以后就被收服了。他没想到自己的名字和做的事情会被记住,还当着自己的女朋友,这么给他面子。好好干,必须好好干。 杨老师说,你一定要做到让优秀员工通过努力能有成就感。不然,你就只能用绩效考核。 而绩效考核,不解决业绩增长的问题,还会产生一大堆副作用。

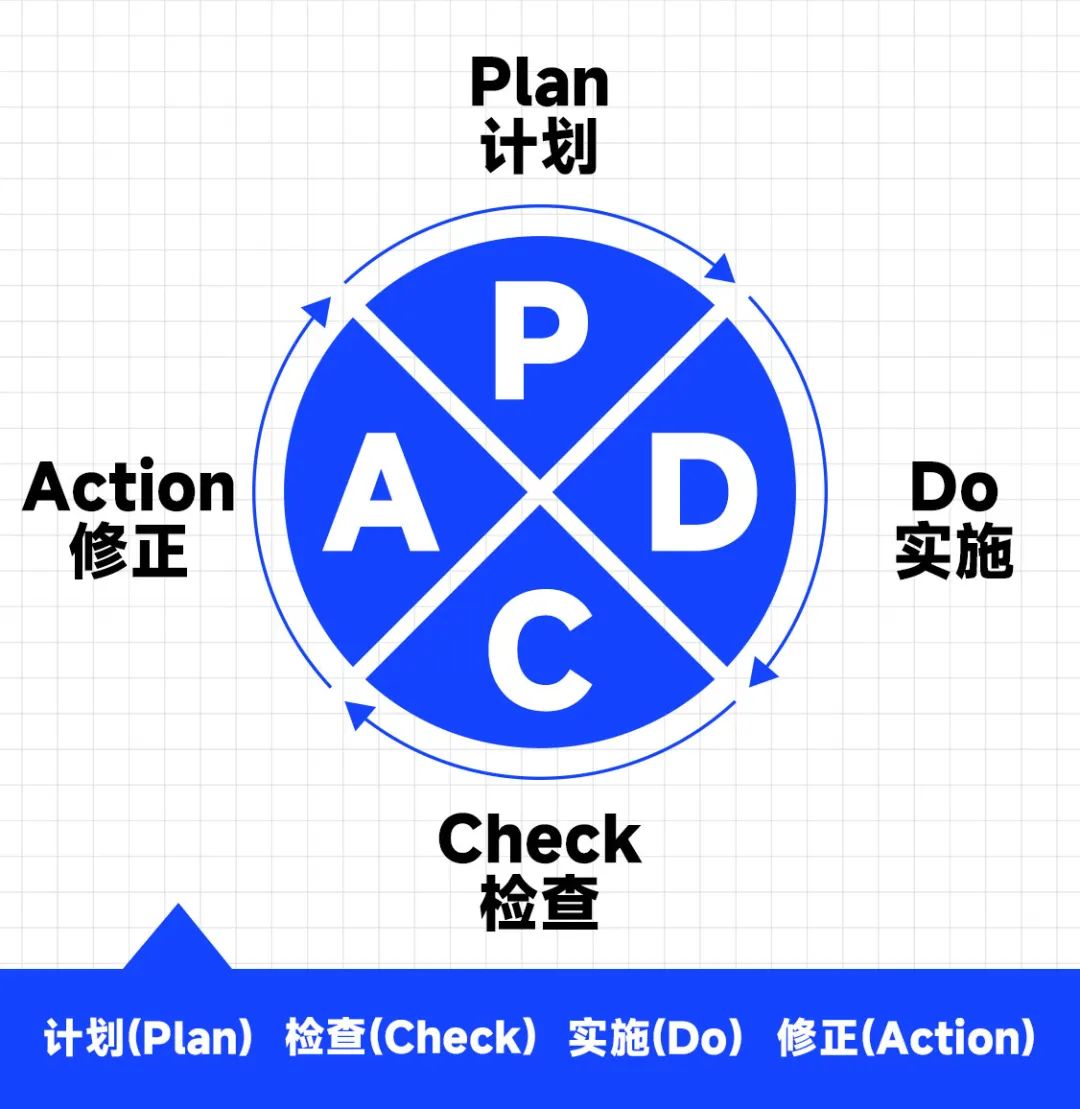

不靠绩效考核,靠什么? 杨老师说, 靠创新的工作。让员工在创新的工作中,突破自身能力。 哪怕是田径场上的“苏神”苏炳添和“亚洲飞人”刘翔,也都不是一开始就跑这么快的。 怎么办?靠创新的方法,让运动员在训练的过程中,提高跑步能力。 这种改变对于运动员来说,是颠覆性的,他们刚开始甚至都不会跑了。 首先,就像父母需要自己做功课给孩子找到好老师, 一家企业的经营者、管理者,同样也需要带头去找到办法。 至少,你能找来有办法的人给员工做培训。引导员工在工作实战中大量训练,才能真正提高员工的能力。 其次,你可以在激励方面下功夫。你需要把你对能力的重视体现出来,关注员工的工作过程,让员工和你站在一起,积极挑战创新的工作,从而进入提升能力的正循环。 杨老师把能力落到了薪酬结构上,给出了一个公式,供大家参考: 这里的绩效工资,指的是员工通过具体考核之后,获得的工资。 不少企业倾向于让绩效工资占很大比例,导致员工很容易急于求成。 那什么才应该占更大的比例呢?答。应该让资格工资成为薪酬的核心。 这样吧,现在你去看一位候选人,你会看他的哪些东西来代表能力? 学历、职称、职业资格证书、在哪里工作过等等,对吧?这就是外部认定的能力。 这种能力更为重要,代表着一位员工可能发挥出来的潜力和实力。 但杨老师说,不太建议去研究潜力。既然是潜力了,也就是还没有发挥出来,其实也很难产生价值。 比如对于管理技术岗位的实力,就是创新课题的开发和解决能力。 比如一个销售人员,这个月绩效大幅上升,更可能是因为市场好,而不是这个月能力突然大幅提升了。同样,他这个月绩效突然不好了,也不一定是因为他能力陡然下降了。 实力,应该从“员工实现目标的过程”来看,也就是一个人做事的方法论。 但是可以抓住一个核心,就像杨老师在书里写的那句话: 只要过程完美(即对策的制定、实施、检查和调整符合“PDCA循环”),则结果一定是好的。 你就会发现,员工可能会因为别人给多一点利益就跳槽,谁提成高一点就去哪里。 而薪酬以资格工资为核心,是出于一种“利他”的考量。 杨老师说,甚至,薪酬不仅仅是给钱。如果公司可以在员工买房买车上提供支持,也是站在员工鞋子里解决问题的一种方式。 你的实力提高了,我要给你更多物质回报。而不是你帮我赚了钱,所以我给你一部分。 薪酬全然用绩效衡量,本 质上是管理者想要通过一套“完美的机制”,和员工保持距离,让他们自己去痛苦地琢磨怎么做成事情。 而薪酬和能力挂钩,本质上是领导者和员工打成一片,从上到下力出一孔。当公司遇到颠覆性的挑战时,能一同寻找解决问题的最佳方案。 “薪酬不该只和绩效挂钩”,这个逻辑听上去非常简单。 科学管理之父泰勒、管理学大师德鲁克,戴明的PDCA循环、赫兹伯格的双因素理论、稻盛和夫的实力主义......其实大量的经典管理理论,都在说这件事。 杨老师说,第一,企业应该提升的是整个系统,而不仅仅是个人。如果因为一两个人离去,就造成了损失,说明系统建立还不完备。 第二,当企业的系统很好,员工其实会舍不得离开的。因为他去了其他地方,会觉得很难在其他公司里,发挥出他能在你这里能发挥的实力。 不是因为企业大了,才有系统,而是因为有了系统,企业才会做大。 这让我想起一本书,《改变:问题形成和解决的原则》,美国大学人文社科院几乎人手一本。 所谓表面上的改变,就仿佛是你做噩梦,梦里有鬼怪追杀,而你只能拼命奔跑、摔跤来逃避鬼怪。 而根本上的改变,是你被人扇了一巴掌,梦醒了,才能真正停止噩梦,从此进入到全新的体系之中。 有时候,我们应该去寻求根本上的改变,而不应该困在表面的梦境中,不断重复自己。 可惜的是,实际执行的时候,管理者很容易选择“更容易的”那条路。 观点 / 钟承湛 主笔 / 木言声 编辑 / 二蔓 版面 / 黄静

(本文来源刘润,如有侵权请联系删除)

靠薪酬,只能起到维持作用

靠薪酬,只能起到维持作用

不靠绩效考核,靠什么?

不靠绩效考核,靠什么?